Der Kombinierte Verkehr ist einer der wichtigsten Hebel für eine klimafreundliche Logistik. Mit ihm lassen sich Lkw-Fahrten reduzieren, CO₂-Emissionen senken und gleichzeitig die Effizienz der Lieferketten steigern. Dennoch stagniert die Entwicklung in Deutschland – trotz klarer Vorteile.

Ein einziger, 700 Meter langer Güterzug ersetzt bis zu 52 Lastwagen. Auf der Schiene fallen nur 16 Gramm CO₂ pro Tonnenkilometer an – rund 87 Prozent weniger Emissionen als beim Straßentransport. Zudem erlaubt der KV 44 Tonnen Gesamtgewicht, erhöht die Sicherheit und entlastet Autobahnen.

Ein Blick auf den Modal Split verdeutlicht die Unterschiede zwischen den Ländern:

- Schweiz: ca. 38 % (2023) – dank konsequenter Verlagerungspolitik europäischer Spitzenreiter.

- Schweden: ca. 32 % – Skandinavien setzt auf die Schiene. Österreich: 29,1 % (2023) – hoher Wert, vor allem durch Transit getrieben.

- Deutschland: nur 19–20 % (2021/2022) – trotz größtem Marktvolumen europäisches Mittelmaß.

- Italien: 12,5 % (2023) – starke Abhängigkeit von der Straße.

- EU-Schnitt: 17 % (2022). Ziel: 30 % bis 2030 – bislang in weiter Ferne.

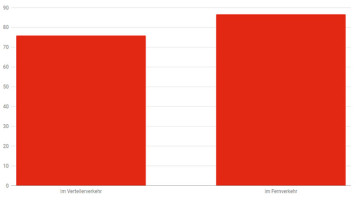

Beim Vergleich der Alpenübergänge fällt ein deutlicher Unterschied zwischen der Schweiz und Österreich ins Auge. In der Schweiz werden über die Alpen rund 72 Prozent der Güter mit der Bahn transportiert, während nur 28 Prozent auf der Straße rollen. Das entspricht jährlich etwa 916.000 Lkw-Fahrten. Insgesamt wurden dort zuletzt 37 Millionen Tonnen Güter befördert.

Am Brenner-Pass in Österreich zeigt sich hingegen ein gegenteiliges Bild: Hier dominiert der Straßentransport mit 73 Prozent, während die Schiene lediglich auf 27 Prozent kommt. Das bedeutet eine enorme Belastung mit rund 2,52 Millionen Lkw-Fahrten pro Jahr. Insgesamt wurden über den Brenner 54,5 Millionen Tonnen Güter (2021) transportiert – und damit deutlich mehr als auf der Schweizer Transitroute.

Diese Zahlen machen klar: Während die Schweiz auf eine erfolgreiche Verlagerungspolitik setzt, bleibt der Brenner ein Nadelöhr mit massiven Straßenverkehrsströmen.

Die Schweiz investiert seit Jahrzehnten in ihre Infrastruktur (NEAT-Tunnel, LSVA) und erzielt damit einen hohen Schienenanteil. Österreich kämpft dagegen mit der Belastung am Brenner – wo fast dreimal so viele Lkw unterwegs sind wie auf allen Schweizer Alpenübergängen zusammen.

- Schweiz: Vorbild mit hoher Investitionsquote

Die Schweiz investiert pro Kopf rund dreimal so viel in die Schiene wie Deutschland. Ergebnis: hohe Zuverlässigkeit, mehr Kapazität und funktionierende Nord-Süd-Korridore.

- Österreich: Stark, aber Brenner bleibt Problemzone

Hoher Schienenanteil (39 % Transitanteil), dennoch dominiert am Brenner die Straße.

- Deutschland: Größter Markt, aber Infrastruktur in der Krise

Deutschland ist zwar der größte Markt für den Schienengüterverkehr in Europa, leidet jedoch unter erheblichen Infrastrukturproblemen. Der Modal Split liegt nur bei 19–20 Prozent, trotz des größten Transportvolumens des Kontinents. Chronische Engpässe belasten das Netz: Besonders betroffen sind der Knoten Köln, das Mittelrheintal und die Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel. Sperrungen wie die der Riedbahn, die Teil von drei europäischen Güterkorridoren ist, führten bereits zu stark überlasteten Ausweichstrecken und zur Abwanderung von Transporten auf die Straße. Hinzu kommen Defizite in den Umschlagterminals: fehlende Kräne, begrenzte Flächen und zu wenig Personal erschweren die Abwicklung zusätzlich. Das Ergebnis ist eine zunehmende Unzuverlässigkeit und steigende Kosten, weshalb Branchenverbände Soforthilfen und eine schnellere Finanzierung der Infrastruktur durch den Bund fordern.

- Italien: Abhängigkeit vom Lkw-Verkehr

In Italien zeigt sich ein anderes Bild: Das Land ist stark abhängig vom Lkw-Verkehr, rund 85 Prozent der Binnentransporte laufen über die Straße. Beim grenzüberschreitenden Verkehr variieren die Schienenanteile stark: Mit der Schweiz werden 66 Prozent der Güter per Schiene transportiert, mit Österreich 30 Prozent und mit Frankreich nur 9 Prozent. Die Situation verdeutlicht, dass Italien ein Nadelöhr ist, dessen Effizienz stark von der Infrastruktur der Nachbarländer abhängt.

- Skandinavien: Effizienzführer im Norden

Norwegen erreicht mit 63 % KV-Anteil im Schienengüterverkehr einen europäischen Spitzenwert. Schweden liegt mit 32 % deutlich über dem EU-Schnitt. Doch auch hier: Abhängigkeit von funktionierenden deutschen Nord-Süd-Trassen.

Ohne Deutschland als zentrales Transitland funktioniert der Kombinierte Verkehr in Europa nicht. Marode Netze und jahrelange Bauprojekte bremsen Nachbarländer wie Italien, Österreich oder Skandinavien aus.

Für die Klimaziele 2030 und die Verkehrswende muss Deutschland dringend handeln: mehr Investitionen, weniger Bürokratie und eine konsequente Modernisierung der Schieneninfrastruktur. Nur so kann der KV sein Potenzial voll ausschöpfen.