Der Sachverständigenrat Wirtschaft – die sogenannten „Wirtschaftsweisen“ – erwartet auch im kommenden Jahr keinen spürbaren Aufschwung der deutschen Wirtschaft. Der Sachverständigenrat korrigierte in seinem Gutachten, das er am Mittwoch, 12. November, in Berlin vorstellte, seine Erwartungen für 2026 leicht nach unten und rechnet nun mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,9 Prozent. Im Frühjahr hatten die Ökonomen für 2026 ein Plus von 1,0 Prozent erwartet. Die Bundesregierung rechnet im kommenden Jahr mit einem Wachstum von 1,3 Prozent. Für das laufende Jahr erhöhten sie ihre Wachstumsprognose leicht auf ein Plus von 0,2 Prozent. Im Frühjahr hatte der Rat eine Stagnation erwartet.

Sondervermögen entfaltet nur geringe Wirkung

In ihrem aktuellen Jahresgutachten gehen die Wirtschaftsweisen davon aus, dass die aktuell geplanten Ausgaben des mit Milliarden Schulden finanzierten Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) nur eine geringe positive Wirkung auf das Bruttoinlandsprodukt haben – weil es bisher zu großen Teilen für Umschichtungen im Haushalt und zur Finanzierung konsumtiver Ausgaben genutzt werde. „Die Wirkung wäre deutlich größer, wenn die Mittel vollständig für zusätzliche Ausgaben und für Investitionen eingesetzt würden“, urteilen die Ökonomen.

Investitionsorientierung bleibt zu gering

Die Mittel des Sondervermögens sollten für Investitionen ausgegeben werden, die über die bisherigen Planungen hinausgehen. In der derzeitigen Haushaltsgesetzgebung falle die Zusätzlichkeit und Investitionsorientierung zu gering aus, heißt es in dem Gutachten. Daher sollten die gesetzlichen Vorgaben, die die Zusätzlichkeit gewährleisten sollen, verschärft werden. Auch für die Länder und den Klima- und Transformationsfonds (KTF) fehlen klare Regeln, die sicherstellen, dass die Mittel des SVIK dort zusätzlich genutzt werden.

Zusätzlichkeit des SVIK liegt unter 50 Prozent

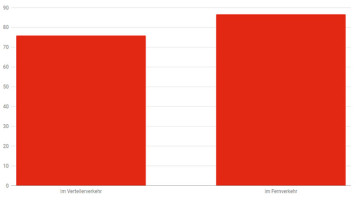

Bis zum Jahr 2030 lassen sich laut dem Gutachten des Sachverständigenrates lediglich 98 Milliarden Euro aus dem SVIK als zusätzliche Ausgaben für Klimaneutralität und Investitionen klassifizieren. Damit liege „die Zusätzlichkeit unter 50 Prozent“, schreiben die Wirtschaftsweisen. In der Folge fällt das erwartete Wachstum geringer aus als bei einem strikt investitionsorientierten Ausgabenplan. Mit dem aktuellen Ausgabenpfad werde die Schuldenstandsquote im Jahr 2035 auf über 85 Prozent des BIP steigen. Würden die Mittel vollständig zusätzlich und investitionsorientiert eingesetzt, wäre die positive Wirkung auf die Gesamtwirtschaft deutlich höher.

Bundeshalt muss stabilisiert werden

Der Bundeshaushalt müsse nachhaltig stabilisiert werden. Kurzfristig sollten „fragwürdige Ausgaben wie die Ausweitung der Mütterrente, die Umsatzsteuerermäßigung in der Gastronomie, die Anhebung der Entfernungspauschale und die Wiedereinführung der Dieselkraftstoffsubventionen für Land- und Forstwirtschaft unterbleiben“, so die Empfehlung der Ökonomen. Diese Konsolidierungsmaßnahmen würden allerdings bei weitem nicht ausreichen, um die derzeitigen finanz- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen zu bewältigen. Deutschland steckt seit Jahren in einer Schwächephase. Wirtschaftsverbände sehen strukturelle Probleme wie im internationalen Vergleich hohe Energiepreise, steigende Sozialabgaben und zu viel Bürokratie.