E-Mobilität gilt als Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung der Logistik. Doch zwischen politischen Zielen und betrieblicher Realität liegen oft Welten. Während in einigen europäischen Ländern elektrische Nutzfahrzeuge bereits zweistellige Marktanteile erreichen, bleibt Deutschland im Schwerlastsegment deutlich zurück.

Status quo: Wo steht Deutschland?

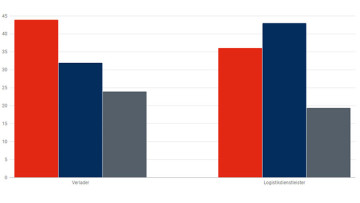

Zum 1. Januar 2025 waren in Deutschland rund 92.300 batterieelektrische Nutzfahrzeuge registriert. Das klingt viel – doch der Anteil schwerer Lkw über 12 Tonnen liegt nur bei etwa 2,4 Prozent. Im internationalen Vergleich ist das wenig:

Norwegen: 11,4 Prozent

Schweiz: 11,6 Prozent

Schweden: 8 Prozent

Dänemark: 9,3 Prozent

Besonders bei schweren Nutzfahrzeugen bleibt der Diesel klar dominant.

Politische Rahmenbedingungen: Kaum Kaufanreize

Das KsNI-Förderprogramm für klimafreundliche Nutzfahrzeuge lief Ende 2023 aus. Seitdem fehlen bundesweite Zuschüsse für den Kauf von E-Lkw. Für mittelständische Flotten ist das eine hohe Hürde – ein eActros 600 kann rund 288.000 Euro kosten, also mehr als doppelt so viel wie ein vergleichbarer Diesel.

Infrastruktur: Netz in Planung, Realität im Rückstand

Mit dem „Deutschlandnetz Lkw“ sollen bis 2030 350 Ladeparks mit 1.800 MCS- und 2.400 CCS-Ladepunkten entstehen. Doch aktuell sind viele Standorte noch Zukunftsmusik. Probleme gibt es vor allem bei Netzanschlüssen, Flächen und Genehmigungen.

Technik im Überblick: CCS und MCS

- CCS (Combined Charging System): bis zu 400 kW Ladeleistung – ideal fürs Depotladen und langsameres Zwischenladen.

- MCS (Megawatt Charging System): 700 kW bis über 1 MW – Schnellladung auf 80 % in 30–45 Minuten während der gesetzlichen Pause.

Beide Systeme werden benötigt – CCS für planbare Ladepunkte, MCS für den Fernverkehr. In der Praxis berichten Speditionen jedoch, dass oft auch 400 kW ausreichen.

Wirtschaftliche Perspektive: Reichweite, Batterie und Kosten

Neue E-Lkw schaffen heute über 500 km Reichweite, wobei Wetter, Beladung und Strecke eine Rolle spielen. Erste Erfahrungen deuten auf Kapazitätsverluste nach 5–6 Jahren hin – wie stark, ist noch unklar. Langzeitdaten fehlen. Ohne Förderung und mit unsicheren Strompreisen bleibt die Investition riskant.

Praxisbeispiel TIP Group

Die TIP Group setzt E-Lkw im Realbetrieb ein und wertet Daten zu Reichweite, Batterieperformance und Haltedauer aus. Neben Technikfragen geht es auch um:

- neue Werkstattkonzepte

- Lade- und Tourenplanung

- Fahrerschulungen

- transparentere Ladetarife unterwegs

Laut Marcus Burmeister, Commercial Excellence Manager bei der TIP Group, sieht einen guten Business Case im Bereich E-Mobilität. Warum er deutlich positive Aussichten in dem Bereich sieht, erzählt er im VR Funk Podcast-Interview – unten finden Sie hierzu einen Link.

Fazit: Potenzial da

E-Mobilität ist in der Logistik angekommen, aber noch keine Selbstverständlichkeit. Die Technik entwickelt sich, die Ladeinfrastruktur wächst – jedoch langsam. Ohne Förderung, verlässliche Rahmenbedingungen und effiziente Ladeplanung bleiben viele Speditionen zurückhaltend. Die Frage ist aber nicht mehr ob, sondern wie schnell die Branche den Umstieg schafft.