CO₂-Reduktion beginnt mit Daten: Hellmann setzt auf Transparenz

Jonathan Adeoye, COO bei Hellmann Worldwide Logistics, betont: „Bevor wir CO₂ reduzieren, brauchen wir Transparenz über Emissionen.“

Hellmann hat ein unternehmensweites Daten-Hub geschaffen, das Primärdaten aus Transportmanagement- und ERP-Systemen zusammenführt. Damit lässt sich nicht nur der CO₂-Fußabdruck pro Sendung berechnen, sondern auch die Wirksamkeit von grünen Logistiklösungen bewerten und gegenüber Kunden kommunizieren.

Beim Fuhrpark verfolgt Hellmann eine technologieoffene Strategie mit einem Mix aus E-Lkw, Bio-LNG und HVO. Seit 2017 werden batterieelektrische Lkw getestet, im Sommer 2024 kamen neue 40- und 16-Tonner hinzu. Ziel ist ein Energiekonzept mit PV-Anlagen auf Hallendächern, Batteriespeichern, sowie CCS- und MCS-Ladesäulen für Lkw, Pkw und Flurförderzeuge.

Contargo: Mit Kombiniertem Verkehr und E-Lkw zur Dekarbonisierung

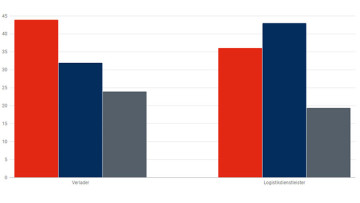

Contargo kombiniert intermodale Transporte mit E-Mobilität. CEO Jürgen Albersmann sieht großes CO₂-Einsparpotenzial im Kombinierten Verkehr – 2024 wurden so rund 161.000 Tonnen CO₂e vermieden.

Bereits seit 2019 setzt Contargo erste E-Lkw im Nahverkehr ein. Bis Ende 2025 sollen über 175 elektrische Lkw mit entsprechender Ladeinfrastruktur in Betrieb sein – gefördert über das KsNI-Programm. Aktuell betreibt das Unternehmen 14 eigene und 90 externe Ladepunkte.

Im Praxisbetrieb zeigen sich Fortschritte:

-

Energieverbrauch sank von 141 auf 120 kWh/100 km

-

Rekuperationsanteil stieg von 10 auf 18 %

-

Break-Even bei 144 km Fahrleistung pro Tag dank Mautbefreiung und niedriger Stromkosten

Herausforderungen bleiben: extreme Temperaturen steigern den Verbrauch, und Ladezeiten verlängern sich bei vollem oder leerem Akku. Dennoch lautet das Fazit: E-Lkw sind wirtschaftlich sinnvoll – bei passender Tourenplanung.

Keller Spedition: Zwischen Technologieoffenheit und Praxisproblemen

Patrick Krech, Managing Partner der Keller Group, zeigt sich zurückhaltender: „Von 80 Fahrzeugen sind nur zwei vollelektrisch.“ Der aktuelle E-Lkw-Einsatz beschränkt sich auf fixe Tagestouren unter 200 km, mit Nachtladung über 3–6 Stunden.

Probleme sieht Krech bei:

-

hohen Stromkosten

-

unzureichender Netzanschlusskapazität

-

komplexen Förderanträgen

-

fehlender Planungssicherheit bei Batterielebensdauer

Auch die E-Kalkulation für Kundenangebote sei aktuell schwierig. Dennoch laufen die eingesetzten Fahrzeuge zuverlässig.

Sein Rat an Unternehmen:

-

Frühzeitige Tourenplanung

-

Fahrzeugauswahl nach realem Bedarf

-

Detaillierte Infrastruktur- und Energiekostenanalyse

Fazit: Elektrifizierung braucht Planung, Offenheit und Förderung

Ob E-Lkw wirtschaftlich betrieben werden können, hängt stark vom Einsatzzweck, Förderungen und der betrieblichen Energieinfrastruktur ab. Während Unternehmen wie Hellmann und Contargo klare Strategien verfolgen und bereits Skalierungspotenziale sehen, zeigen sich bei kleineren oder technologieoffenen Flotten wie bei Keller noch viele Hürden.

Die Elektrifizierung der Logistik ist also machbar – aber nur mit:

-

Datenbasierter Emissionskontrolle

-

Integriertem Energiemanagement

-

Klarem Förderzugang

-

Präziser Touren- und Flottenplanung