An der A2 bei Bielefeld ist eine Megawatt-Ladestation (MCS) für Elektro-Lkw in Betrieb gegangen. Damit sollen schwere Lastwagen mit Elektroantrieb möglichst während der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten geladen werden können.

Durch das vom Bund und der EU geförderte Projekt „HoLa - Hochleistungsladen im Lkw-Fernverkehr“ können die Lkw-Fahrer nach 30 bis 45 Minuten an den öffentlich zugänglichen Ladepunkten wieder mehrere Hundert Kilometer fahren, teilte das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI zur Eröffnung mit.

"Das Megawattladen ermöglicht es erstmals, schwere Lkw in extrem kurzer Zeit für lange Strecken aufzuladen – damit wird der Einsatz von batterieelektrischen Lkw im Fernverkehr flexibler und wirtschaftlicher", hebt Christian Hirte, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, hervor.

Megawatt-Ladung verkürzt Stopps mit E-Lkw deutlich

Zum Vergleich: Die neue E-Lkw-Ladestation an der Rastanlage Lipperland Süd ermöglicht eine Ladeleistung von bis zu 1,2 Megawatt. Das ist das Dreifache der bisherigen Kapazität, wie sie etwa eine öffentliche Ladestation für Elektro-Lkw im Ruhrgebiet mit bis zu 400 Kilowatt anbietet. Damit werden die Stopps der Fahrer deutlich verkürzt. Es ermöglicht ihnen, innerhalb der gesetzlichen vorgeschriebenen Pausenzeiten von 45 Minuten zu laden.

Beim für Autos üblichen Schnellladen CCS (Combined Charging System) wird mit bis zu 350 Kilowatt geladen. In der Garage an der eigenen Wallbox sind es nur bis zu 22 Kilowatt.

Hochleistungsladenetz an der A2 bis Berlin: Drei neue MCS-Stationen

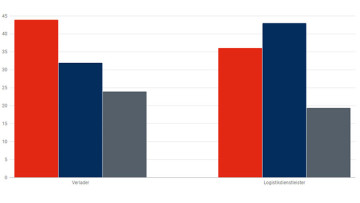

An der Autobahn 2 bis Berlin sollen am Ende insgesamt drei neue Ladeangebote entstehen. Jeweils am Anfang und am Ende der Strecke sieht das Projekt an Logistikstandorten in NRW und Berlin Lademöglichkeiten mit geringer Leistung vor. Hier können die E-Lastwagen bei längeren Standzeiten oder über Nacht geladen werden.

Die MCS-Technologie soll unter realen Bedingungen getestet werden. Die Demonstrationsphase dauert knapp ein Jahr. Das Ziel ist, damit eine Grundlage für das flächendeckende Hochlaufen der Ladeinfrastruktur für schwere emissionsfreie Nutzfahrzeuge zu schaffen, heißt es in einer Mitteilung zur Eröffnung.

Die Erfahrungen fließen direkt in die Konzeption und Umsetzung eines Lkw-Schnellladenetzes ein. So plant die Bundesregierung laut Verkehrsministerium, in den kommenden Jahren ein Netz entlang der Bundesautobahnen aufzubauen. Es soll rund 4200 Ladepunkte an 350 Standorten umfassen.

Logistiker testen die Ladeinfrastruktur mit: Duvenbeck und Spedition Hillert im Projekt dabei

Auch die Logistikunternehmen Duvenbeck und die Spedition Hillert sind beim Praxistest der Ladeinfrastuktur im Projekt HoLa dabei. Seit September 2025 fahren Duvenbeck und Hillert mit je einem MAN eTGX auf der neuen Strecke zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet.

Die Spedition Hillert aus Bocholt ist überwiegend im Linienverkehr für KEP-Dienstleister unterwegs. "Wir erhoffen uns einen weiteren schnellen Ausbau von MCS-Stationen damit der Einsatz von BEV-Fahrzeugen weiter vorangetrieben werden kann“, sagt Dennis Wirtz, Fleetmanager bei der Spedition. Duvenbeck nutzt die Ladeinfrastruktur auf der Strecke zwischen dem Ruhrgebiet und Wolfsburg.

2026 plant MAN zudem eigenen Angaben zufolge für das Projekt ein Serien-Fahrzeug mit MCS-Technologie einzusetzen. Dieses ist bereits ab Werk für das Megawatt-Laden ausgerüstet.

"Für den Güterfernverkehr und auch im Linienverkehr mit Reisebussen wird das Megawattladen der Gamechanger sein", erklärt Frederik Zohm, Vorstand für Forschung und Entwicklung bei MAN Truck & Bus. "Die Ladezeiten können damit so weit gesenkt werden, dass ein mit Heute vergleichbarer Betrieb der Fahrzeuge auf der Langstrecke ohne Einschränkungen möglich ist.“

Am Projekt beteiligte Unternehmen

Nach Angaben des Fraunhofer-Instituts, das das Projekt koordiniert, sind beim MCS künftig sogar bis zu 3,75 Megawatt Ladeleistung möglich. Mit Daimler Truck, MAN, Scania und Volvo nehmen an dem Projekt vier große Lkw-Hersteller teil.

Die Autobahn GmbH des Bundes stellt Flächen zur Verfügung. Mehrere Universitäten sind beteiligt. Sie untersuchen unter anderem die Wirtschaftlichkeit des Hochleistungsladens für die schweren Nutzfahrzeuge.

Shell, Heliox, ABB E-mobility und EnBW mobility+ betreiben die Ladestandorte oder liefern die Ladeinfrastruktur für die E-Lkw. Das Baden-Württembergische Energieunternehmen EnBW ist daneben auch auf weiteren Autobahnstrecken aktiv und baut HPC-Schnelladeparks auf, konkret auf der A1 und der A24 in Norddeutschland.

Dieser Beitrag wurde am 30. September um 16 Uhr um Informationen und Zitate des Bundesverkehrsministeriums, MAN, Duvenbeck und der Spedition Hillert ergänzt.

Weiterführende Informationen zum Laden von E-Lkw und MCS-Laden

- E-Lkw: Gibt das deutsche Stromnetz einen Hochlauf überhaupt her?

- Podcast: Der Hochlauf von Ladestationen für Elektro-Lkw in Europa

- E-Mobilität in der Logistik – Zwischen Vision und Realität

- Europäisches Schnellladesystem für Elektromobilität im Schwerlastverkehr

- MCS: Lkw-Ladesäule für Megawatt-Laden in Bayern eröffnet

- Milence führt Megawatt-Ladesystem im Hafen von Antwerpen ein

- EU-Initiative: Ausbau von Lkw-Ladeinfrastruktur auf TEN-V-Korridoren

- Österreich investiert in E-Lkw-Ladenetz: 1300 Ladepunkte bis 2035