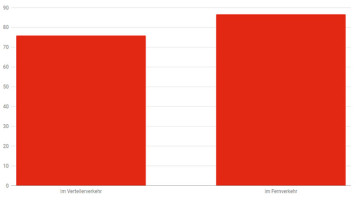

Das Berliner Zentrum für Logistik und Unternehmensplanung (ZLU) hat in einer Studie eine aktuelle Bestandsaufnahme über den Einsatz von Logistikdienstleisterm in der Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie durchgeführt. Hierzu wurden im Herbst 2001 Logistikführungskräfte dieser Branche befragt. Ein Ergebnis: Beim Outsourcen komplexer Logistikleistungen mangelt es häufig noch an Vertrauen. LOGISTIK inside sprach mit Dr. Stephan Seek, der als Associate Director beim ZLU die Studie verantwortlich geleitet hat. LOGISTIK inside: Über die Hälfte der in der ZLU-Studie befragten Unternehmen aus der Konsumgüterindustrie verwalten ihre Lager noch selbst. Herr Dr. Seeck, welche Gründe sprechen dafür, dass die Unternehmen zukünftig auch in diesem Bereich deutlich mehr auf Outsourcing setzen werden? Seeck: Die Abwicklung von Transport- und Lagertätigkeiten gehört in den meisten Fällen nicht zu den Kernkompetenzen der Konsumgüterindustrie und ist daher schon seit langen der Make-or-Buy-Frage unterworfen. Aufgrund besonderer Anforderungen - insbesondere im Bereich Frische - haben viele Unternehmen die Lageraufgaben noch nicht fremdvergeben, wogegen fast alle Unternehmen ihren Fuhrpark outgesourct haben. Denn im Transportbereich bieten die Logistikdienstleister seit langem gleiche oder bessere Qualität, während es im Lagerbereich lange Zeit Qualitätsvorbehalte der Industrie gab. Heute bieten Logistikdienstleister die geforderte Qualität, die eine hochwertige Durchführung der Lageraufgaben sicherstellt, und können somit die Synergien ermöglichen, die nur ein spezialisierter Dienstleister realisieren kann. LOGISTIK inside: Welche besonderen Anforderungen stellen die Bereiche - Non-Food, Food und Frischwaren - an einen Dienstleister im Lagerbereich? Seeck: Hohe Anforderungen bestehen bei Frischwaren, weil die Einhaltung der Kühlkette ein entscheidendes Qualitätsmerkmal des Angebots ist. Hier muss der Logistikdienstleister seine Leistungsfähigkeit und geringe Fehlerquote am besten mit Referenzen transparent darstellen können, um am Markt erfolgreich zu sein. In den Bereichen Food und Non-Food bestehen zwar vereinzelt besondere Anforderungen, beispielsweise "first-in-first out" bei verderblicher Ware oder viele Sperrigartikel in der Möbel- und Gartenbranche, aber üblicherweise gehören diese Anforderungen zum Leistungsspektrum eines qualifizierten Logistikdienstleisters von heute. LOGISTIK inside: In den Segmenten Non-Food und Frische nutzen bisher nur relativ wenige der von Ihnen befragten Unternehmen regelmäßige Ausschreibungen von Logistikdienstleistungen. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen? Seeck: Im Bereich Frische gibt es die Sondersituation, dass aufgrund der hohen Anforderungen der Markt sehr eng ist. Im Raum Deutschland beherrschen beispielsweise zwei qualitative hochwertige, unabhängige Dienstleister den Markt. Bei einer so geringen Bieterauswahl werden häufig persönliche Gespräche einer neutralen Ausschreibung vorgezogen. Die geringe Zahl von Ausschreibungsnutzern im Non-Food-Segment ist dagegen nicht zu erklären. Ein Grund könnte allerdings sein, dass mehrere der befragten Unternehmen noch mit einer hohen Zahl lokaler oder regionaler Speditionen zusammenarbeiten. Diese historisch gewachsenen Beziehungen laufen auf einer informatorischen Basis ohne feste Verträge oder Ausschreibungen ab. Dies lässt aber auch den Rückschluss zu, dass in diesem Bereich durch gezielte Ausschreibungen Kostenpotenziale zu erreichen sind. LOGISTIK inside: Wo sehen Sie derzeit die Hauptmängel bei vertraglichen Vereinbarungen mit den Dienstleistern? Was muss sich ändern, damit am Ende wirklich partnerschaftliche Beziehungen herauskommen? Seeck: Sofern eine vertragliche Beziehung besteht – was, wie gesagt, nicht immer der Fall ist –, sind latente Streitpunkte der Umfang der festgelegten Leistung sowie Preisveränderungen bei Mengenveränderungen. Eine professionelle Ausschreibung, die gleichzeitig als Vertragsgrundlage dient, kann hier Abhilfe schaffen. Zum einen werden in einer solchen Ausschreibung die Leistungen dezidiert beschrieben und somit Streitfälle bezüglich des Leistungsumfangs vermieden. Zum anderen empfehlen wir als ZLU unseren Kunden, eine Ausschreibung mit einem neuen, transparenten und verursachungsgerechten Vergütungssystem zu versehen. Die verursachungsgerechte Vergütung sorgt dafür, dass der Dienstleister entsprechend seiner erbrachten Leistung fair bezahlt wird. Gleichzeit vermeidet man die Diskussion bei verändertem Mengenaufkommen. Die Transparenz stellt zusätzlich sicher, dass sich beide, Verlader und Dienstleister, nicht übervorteilt vorkommen, sondern gemeinsam eine partnerschaftliche Beziehung aufbauen können. LOGISTIK inside: Früher waren bei Outsourcingverträgen für die Lagerhaltung Laufzeiten zwischen fünf bis zehn Jahren üblich. Ihrer Studie zur Folge hat sich dieser Wert heute auf durchschnittlich drei Jahre reduziert. Bedeutet das ein höheres Risiko für den Logistikdienstleister? Seeck: Es bedeutet ein höheres Risiko. Allerdings empfehlen wir als ZLU unseren Industriekunden, ein faire Regelung mit dem Dienstleister bei einer frühzeitigen Kündigung nach beispielsweise drei Jahren zu vereinbaren. Eine Möglichkeit wäre eine anteilige Übernahme der Fixkosten bei fehlender Weitervermietung. Denn ein höheres Risiko wird der Dienstleister auf den Preis aufschlagen, was wiederum negative Auswirkungen für das vergebende Industrieunternehmen hat. Allerdings bedeutet eine kürzere Vertragslaufzeit ja gerade nicht die vorhersehbare Kündigung. Mit der geringeren Bindungsfrist will der Verlader nur sicherstellen, dass der beauftragte Dienstleister und Partner sich kontinuierlich qualitativ und preislich weiterentwickelt und sich nicht auf der Vertragsbindung ausruht. Wenn dies erwartungsgemäß der Fall ist, wird die Bindungsdauer zwischen Verlader und Dienstleister bei einer gelebten Partnerschaft eher steigen, auch wenn die vertragliche Bindungsfrist auf drei Jahre gesunken ist. LOGISTIK inside: One-Stop-Shopping: Viele reden davon, wenige haben bisher konkrete Konzepte wirklich umgesetzt. Woran liegt das? Seeck: Vielen scheuen den Schritt, weil es ein wirklich großer Schritt für das Industrieunternehmen ist. Einzelne operative Aufgaben in der Logistikkette zu vergeben, ist zum Standard geworden. Aber die gesamte Supply Chain in die Hand eines Logistikdienstleisters oder auch 3PLs zu legen, davor scheuen noch viele zurück. Gründe hierfür sind zum einen das mangelnde Vertrauen an die Leistungsfähigkeit des Dienstleisters, andererseits Angst vor dem Verlust an Kontrolle der Prozesse. Objektiv gesehen sind diese Gründe aus heutiger Sicht nicht mehr aufrecht zu erhalten. Falls manche Unternehmen allerdings die strategische Entscheidung treffen, dass die Logistikabwicklung mit zur Kernkompetenz des Unternehmens gehört, so ist es verständlich, dass zumindest die Steuerung der Supply Chain im Unternehmen verbleibt. LOGISTIK inside: In Ihrer Studie vertreten Sie die These, das durchs Internet gestützte Ausschreibungen zukünftig zum Standardverfahren in der Konsumgüterindustrie werden. Was macht Sie da so sicher? Seeck: Die zwei Faktoren, die schon immer innovative Ideen erfolgreich gemacht haben: Zeit und Geld. Ein Beispiel: Mit dem vom ZLU entwickelten Marktplatz Contractpool lassen sich Ausschreibungen mit der gleichen Qualität wie klassisch per Postversand durchführen, nur schneller und mit weniger Aufwand. Sicherlich trifft dies nicht auf alle Ausschreibungen zu, aber bei der Standardausschreibung von Transporten oder Lagerleistungen, die circa 80 Prozent aller Ausschreibung umfasst, können durch die vereinfachte Kommunikation über das Internet bis zu 30 Prozent der Bearbeitungskosten und -zeit eingespart werden.

ZLU-Studie: Viele scheuen sich noch vor dem letzten Schritt

Interview mit Dr. Stephan Seeck. Seeck hat eine Studie über den Einsatz von Logistikdienstleistern in der Konsumgüterindustrie geleitet.